我第一次聽說“核潛水”這個詞是在曼哈頓,當時我正在一家理發店里理發。給我理發的那名理發師看上去明顯不是本地人,因此我問她在哪里居住。布魯克林區?皇后區?還是在郊區?

“都不是,”她回答說。“我住在紐約州的北部。每個星期我都會在這里和家之間往返幾次,路上需要兩個小時的時間。”

我問她為什么要如此麻煩地往返,她的理發動作停止了。

“這是因為,我丈夫從事的是一種古怪的職業,”她說,“他不愿意與其他人生活在一起。”

我在椅子上坐直了身體。“那他究竟是干什么的呢?”

“他是一名核潛水員。”

放射性污染、迷宮一樣巨大而復雜的水下管道、酷熱??一群“核潛水員”正冒著生命危險,拯救步履蹣跚的核電工業。

放射性污染、迷宮一樣巨大而復雜的水下管道、酷熱??一群“核潛水員”正冒著生命危險,拯救步履蹣跚的核電工業。“什么工作?”

“一名在核電站產生的放射性廢水中工作的潛水員。”

我轉過身看著她。“在反應堆附近嗎?”

“反應堆、燃料池,還有其他任何需要他前往的地方。”

“那他還??好嗎?我的意思是??”

“你是想問那里安全嗎?很安全,至少他是這么說的。核電站的工作人員每天都會監控他受到的輻射劑量和其他指標。有時候檢測到的指標太高,就不允許他再潛水。這也是我們不生活在人群之中的原因。當然,我也不喜歡他干這行。誰愿意要一個帶有放射性的丈夫呢?”她笑著說,有一點傷感。

我告訴她我是一名作家,并問她我能否見見她丈夫。她說這恐怕不行,因為絕大多數核潛水員都不愿意談論自己的工作,他們的老板也不讓他們這么做。“我想這都是因為核輻射的原因,”她說。“核輻射嚇壞了公眾,包括我在內。事實上,在他們的工作中,那些與輻射無關的環節同樣危險。例如,他們需要在為核電站供水的巨大進水管附近潛水,有時候會被進水管吸進去。”他們每天的工作都面臨著巨大的危險,但我對這項工作的長期影響更加關心。“他是否覺得自己逐漸變得虛弱呢?”

“這個你最好去問問他本人。”

“但是你說他不會接受我的采訪。”

“他有時候胸痛。”她放下了剪刀。

“是輻射導致的嗎?”

“他說應該不是,但是還能有其他原因嗎?他還這么年輕。”

她給了我她丈夫的電子郵件地址。我按照地址發了一封郵件,表示希望在未來的幾個星期里能有機會跟他聊一聊。后來他給我回了郵件,但郵件中只是說他正在位于加利福尼亞州的一座反應堆工作,也許等到不忙的時候再與我接觸更為合適。顯然,他并不打算接受我的采訪。但在這件事上,我已經按捺不住。什么樣的人會愿意在被污染的水中潛水呢?在之后的幾個月里,我向在網上能找到的所有潛水員都提出了這個問題。同樣,沒有人愿意多說什么。之后,日本福島的核事故發生了。幾乎就在一夜之間,核電工業的前景完全改變了。出于直覺,我開始聯系核電站的管理者,而不是個人潛水員。一篇大張旗鼓地報道核潛水員工作的危險性和奉獻精神的文章也許并非核電站管理者最樂意看到的,但總比報道直升機向陷入癱瘓狀態的福島核電站反應堆傾倒海水要好—它至少不會那么刺痛公眾的神經。終于,位于密歇根州布里奇曼的D.C. Cook核電站接受了我的請求。在曼哈頓理發一年多之后,我終于被邀請去采訪一名核潛水員。

我受邀報道核潛水員的消息很快傳開。一名我之前聯系過、但是一直未給我答復的核潛水員給我回復了一封電子郵件。他在郵件中說,如果我同意不泄露姓名的話,他和他的兩名同事愿意跟我聊聊。

我在芝加哥郊區的一家餐廳和他們吃了一頓午餐。他們看起來就像是冰球運動員:年輕、健壯,身手矯健。他們談論了自己在哪里潛水,每天都做些什么。在交談了一會后,我們的話題轉向了輻射。他們每個人都有在受到污染的水中潛水數年的經歷,我問他們是否曾經出現過健康問題。在他們看來,這是一個愚蠢的問題。

“幾年前我患上了甲狀腺癌,”其中一個人一邊吃漢堡包一邊說。“是因為這份工作導致的嗎?”我問。

“我不知道。我只能說這個病來得很意外。我今年只有28歲,身體保持著良好的形態,而且我也沒有家族遺傳病史,親屬中也沒有得類似疾病的。”

“然后呢?”

“然后我辭職了,不過后來我又主動回來了。”

“為什么呢?”

“我想念這段生活。另外,誰知道究竟是什么原因導致的癌癥呢?這些家伙每天都跟我一樣在相同的水中潛水。”他指著自己的同伴說,“可是他們不也都活得好好的。”

日薄西山:美國密歇根州的D.C.Cook核電站是美國全部65座正在運行的核電站的縮影——它已經工作了35年以上,所有的重要設備都嚴重老化,就連基礎維護也可能帶來安全問題。

日薄西山:美國密歇根州的D.C.Cook核電站是美國全部65座正在運行的核電站的縮影——它已經工作了35年以上,所有的重要設備都嚴重老化,就連基礎維護也可能帶來安全問題。作為一名在冷戰環境中出生、長期生活在三里島核事故和切爾諾貝利核事故陰影中的男孩,我對核能有一種本能的畏懼。還有哪種能源能讓人如此頻繁地想到世界末日呢?“9•11”事件增加了人們對于恐怖主義的恐懼—這一切都給核能的前景蒙上了一層陰影。我在曼哈頓的公寓位于印第安角以南64千米的地方,而在印第安角就有一座核電站。更讓人感到不安的是,這座核電站的腳下就是斷裂帶。而且,這座核電站還有著不良安全記錄—曾經發生過地下水泄漏和小型爆炸。紐約市的1900萬市民幾乎全部生活在印第安角核電站的“應急計劃區”里面。在“9•11”事件中,一架被劫持的飛機差點就直接撞向這座核電站。

事實上,數以百計的城市都有著自己的“印第安角”。對于這些有著恐怖力量的“鄰居”,這些城市的居民始終處于矛盾的狀態中—他們一方面依賴這些核電站所提供的電力,一方面又生活在緊張和恐懼之中。以印第安角為例,紐約市30%的電力都由這座核電站提供。一旦將這座核電站關閉,再也找不到理想的替代能源能填補這部分電力缺口。而且,到目前為止,核能在美國依然是最清潔、最安全的主要能源。當然,對于日本來說,在去年之前情況也是如此。

讓核能問題更復雜的是,目前美國在運營之中的65座核電站都是1978年之前建造的。在此之后的幾十年里,糟糕的經濟狀況、日益高漲的環境保護運動和在三里島發生的核泄漏事故使美國政府停止核項目的審批和資金支持。在過去的30多年中,核能工業蹣跚前行,核電僅占美國發電總量的20%。但是,隨著人們越來越厭惡化石燃料,以及核能在歐洲和部分亞洲國家的發展,小布什政府和奧巴馬政府開始宣稱,核能是美國能源政策中至關重要的一環。與此同時,參眾兩院的議員和公眾對核能的支持度都越來越高,就連環境保護主義者也將核能看作是對抗全球變暖的一種不可或缺的武器。2010年2月,奧巴馬政府宣布,為在佐治亞州建設的兩座新反應堆提供80多億美元的貸款擔保,這也是35年來美國首次新建的核反應堆。

去年3月,海嘯襲擊了日本福島的核電站,引發了災難性的反應堆堆芯熔融事件。這起事故的影響立即顯現了出來—德國宣布永久放棄核能,其他一些國家也相繼表達了在核能上的謹慎態度。在美國,核能工業再次被擱置。盡管未來很不明朗,但是核能依然是不可替代的能源。美國核電站正在日益老化,目前尚且沒有其他能源能彌補核電的發電空缺,能源行業面臨的挑戰與日俱增。

同時,老化的核電站產生核泄漏的危險也在增加。放射性污染就像一把達摩克利斯之劍,懸在所有在核電站附近工作和生活的人們的頭上。其中,面臨著最大危險的是核潛水員——他們每天就在帶有放射性的水中工作。

遠景:曾經有過7年潛水經歷的Kyra Richter曾經呼吁整個行業進行改革。如今,她負責管理D.C.Cook核電站潛水員小組的工作。

遠景:曾經有過7年潛水經歷的Kyra Richter曾經呼吁整個行業進行改革。如今,她負責管理D.C.Cook核電站潛水員小組的工作。在我經過D.C. Cook核電站大門口的時候,天還全黑著。在來這里之前,我曾希望自己能看到某些引人注目的東西—燈光暗淡的反應堆建筑冒著不祥的蒸氣—但是現在我看到的只有堅固的警衛室,再往后,一條雙車道的道路蜿蜒消失在樹木之中。在打了幾個電話并對我和我租來的汽車進行了徹底檢查之后,全副武裝的安全人員終于放行,示意我可以進入。我駕著車,慢慢轉過一個彎,兩座沒有任何特別之處的灰色圓頂反應堆廠房出現在我的視野之中,只是它們比我想象中要小。我把車認真停好(我曾經在一個汽車論壇上看到,核電站的安全人員會向任何越過白線的汽車開槍),然后向核潛水員的辦公室走去。

負責接待我的Kyra Richter已經在大樓的門口等著我。她曾經有7年多的核潛水經歷,在一個被男人所統治的領域這絕對算是個奇跡,現在她已經不再親自潛水,而是負責潛水隊員的管理。她身材嬌小,長長的黑發,梳著馬尾辮,說話做事風風火火。她用機關槍一般的語速給我介紹著當天的計劃,而我只有竭盡所能才能跟上她。她解釋說,在核電站里,核潛水員主要進行三種類型的工作:在為核電站供水的湖泊或者河流中非放射性的“泥蔽”工作;潛入核電站內的放射性或非放射性水池中工作。今天,潛水員將在為核電站供水的密歇根湖中進行清理進水管的工作。

“是坐船去嗎?”我問。

“當然是坐船了。怎么了?”

“我只是問問,沒什么問題。”我說。我的回答聽起來不是那么令人信服—事實上,我在擔心自己可能會暈船,但是Richter顯然誤解了我的意思。“你是在擔心我們要在被污染的水中潛水嗎?”她說,“在污泥中工作才危險呢。”

“我也聽說是這樣。”我回答說。

她麻利地穿上自己的外套后,我們走出去上了她的車—它完美地停在那里。盡管外面艷陽高照,卻刮著大風,因此Richter停住并評估了一下風的強度。“先說好,我們今天可能沒法潛水。”她說。“我們只有在風平浪靜的時候才能潛水。如果船不停地上下顛簸,我們就沒法很好地用纜索系住潛水員。”

一路上,她一邊開車一邊給我介紹在D.C. Cook核電站所進行的核潛水,以及這里由管線、泵和過濾網所組成的復雜系統—每分鐘有約5700噸水通過這套系統進出反應堆的冷凝器。延伸到密歇根湖中的這些水管有2400米長,除了在渾濁的湖水中(有時候湖水的顏色看起來就像是咖啡)焊接和切割水管這些常見的危險外,引水系統本身也會帶來危險。

我無法獲得核潛水員受傷或者死亡的準確統計數據,但是在我研究了新聞報道和災難事件統計數據之后,發現絕大多數潛水事故都與在進水口附近工作有關。2004年,在威斯康辛州的角海灘核電站,一名潛水員由于身上的帶子被吸入進水管而無法脫身。這座核電站立即關閉了循環水泵—這意味著關閉了核反應堆—以免這名潛水員被吸入到進水管中。快速關閉反應堆可能會造成堆芯損壞,但幸運的是,不僅設備沒有出現問題,潛水員也成功逃脫。并非所有的核潛水員都這么幸運。1986年,水晶河核電站的一名核潛水員在身上沒有固定纜索的情況下潛入水下去檢查進水口,超過了規定時間仍未返回水面。于是潛水小組派遣另外一名潛水員(系上了纜索)前往救援,但是在進入水中幾分鐘后,第二名潛水員的纜索拉緊了,他也失去了回應。小組立即將他拉上水面,就他的身體即將抵達水面的時候,纜索斷了,他已失去意識的身體沉了下去。與角海灘核電站發生的那起事故一樣,核電站管理人員立即關閉了進水系統,但是已經太遲了—兩名潛水員全部遇難。執行救援行動的第二名潛水員的尸體很快就被找到,但是工作人員花了兩個小時才找到第一名潛水員的尸體—他已經被深深吸入到核電站的進水管網中。

Richter參與了大量改善核潛水員安全方面的工作,并取得了一些成功。2009年,在為建立行業安全標準進行了多年呼吁之后,Cook核電站為她提供了目前的工作崗位。現在,她負責在工廠管理人員和潛水員小組之間進行溝通—之前的多起事故都是由于雙方溝通不暢所導致。自從她來到這個工作崗位之后,Cook核電站再也沒有發生過一起潛水員安全事故。

當我們來到本頓港附近的碼頭時,幾名潛水員正在約16米長的潛水船附近溜達。他們的衣著都很隨意—牛仔褲、T恤衫、工作鞋—從總體上看,他們的年齡比我預期的要年輕。沒有一個人的臉上帶著笑容。“看起來不太妙啊,”Richter搖著頭說,“大風的天氣意味著沒法潛水。”

肌肉結實、輪廓分明的Keith Kinsella是潛水員小組的主管(同時他也是這艘船的船長),他是惟一一個在船上的人。他看上去同樣有些氣餒。Richter說對了—潛水行動已經被取消了。我低頭看了看湖水,感到有些詫異—看起來并沒有什么大浪,但是安全是第一位的。所有潛水員都能拿到兩個小時的工作報酬,明天他們將再次進行嘗試。“在某個時刻,我們幾乎已經決定開始行動了。”Kinsella說,“但是我們不會冒這樣的險。事實上,我們確實不能冒任何風險。”

甲板上:潛水員從船上潛入水下,修理D.C.Cook核電站龐大而復雜的進水系統。Keith Kinsella是這艘潛水船的船長。

甲板上:潛水員從船上潛入水下,修理D.C.Cook核電站龐大而復雜的進水系統。Keith Kinsella是這艘潛水船的船長。對于Keith Kinsella來說,他從未想過自己會在核電站做潛水員的工作,我采訪的其他潛水員也都這樣說。在干這行之前,他們從事各種不同的職業—有些是退伍軍人,有些是海上石油平臺工人,有些是業余潛水愛好者,甚至還有職業游泳運動員。Kinsella在西弗吉尼亞長大,他的叔叔是一名職業潛水員。Kinsella曾經聽叔叔講過清理“埃克森•瓦迪茲號”油輪在阿拉斯加威廉王子灣泄漏的原油的故事。“這段談話對我的人生產生了重要影響,當時我正在認真思索自己的人生走向。”Kinsella說,“我覺得能做如此有意義的事情簡直太酷了,并且決定我要比他做得更好。”于是在1990年,從高中畢業一年后,他進入了潛水學校。

職業潛水員可能從事的工作種類有很多。有些潛水員的工作是修補船只外殼、檢查橋梁和加固堤壩;更危險(還要愿意長時間離家工作)的工作是去海上石油平臺。還有很少一部分被挑選出來的潛水員會去做更富挑戰性的工作:在化學物質和下水道中的危險物質中潛水、在極端深度的飽和潛水、搜索與救援潛水,以及核潛水。

畢業時,Kinsella拿到了水下焊接的證書,并被一家大型潛水公司雇用。這時,他聽說了核潛水—它聽起來更加危險和迷人。盡管核電站幽閉的鋼鐵迷宮與阿拉斯加相距甚遠,但是Kinsella依然選擇了這一新工作。作為一名簽約潛水員,Kinsella和他的同事們就像職業球員一樣,從一個城市前往另一個城市,進行著永無止境的旅行:在阿拉巴馬州一座核電站的反應堆外圍工作一個月,再去威斯康辛州的一座核電站執行一個星期的燃料棒工作,然后在佐治亞州用兩天時間檢查一下進水泵。

Kinsella立即就開始了工作。報酬是非常可憐的—每個小時只有12美元。而且,作為一名合同工,他只有在有工作需要做的時候才能拿到報酬(由于從業人數過于稀少,核潛水員并沒有自己的工會)。然而,在需要的時候,Kinsella總是毫不猶豫地站出來,他從未拒絕過任何一次工作,無論工作有多困難、水被污染得有多嚴重。與我交談的那兩名潛水員說他們的工資是20美元/小時。如果是在受到放射性污染的水中工作,他們每天能多拿到額外的10美元補償。在某些地方,由于工作強度和個人資歷不同,核潛水員每年的工資上漲到了2萬~6萬美元。

工作幾年之后,Kinsella發現自己幾乎成了專門供職于D.C. Cook核電站的潛水員。當然,有這種情況的不只他一人。密歇根州西南部是核潛水員的大本營,這里的12座核電站彼此之間的距離都在半天車程之內,十分便利。此外,D.C. Cook核電站自身也有著獨特的吸引力—這座核電站擁有大型冷卻系統,它有能力為一隊潛水員提供全日制的工作合同,而這正是Kinsella當時所渴望的。

在潛水船的駕駛臺上,我問Kinsella,如果天氣一直不好怎么辦,他和他的小組成員能拿到工資嗎?“在這個行業,錢從來不在考慮的范圍之內。”他說。

因為時間充裕,Richter同意帶我到核電站各處去轉轉—通過所有的檢查站、檢查吹氣機和金屬探測器花了一個小時。我們經過迷宮一樣曲折復雜的門廊,向渦輪機建筑走去。墻上涂著各種安全標語(例如“所有的事故都是可以避免的!”),越往里走去,標語就變得越有命令的味道。核電站也許是美國最真誠的地方,這里的人們說話直率,而且非常友善—我們遇到的每個人都對我們微笑并問候。每一個我們遇到的人身上都佩戴著一個放射性測量計,但我們并沒有佩戴。這意味著我們將不會去參觀被核電站工作人員稱為“熱區”(核反應堆和燃料池附近)的地方,因為這些地方可能的放射性劑量是最高的。我忽然意識到,沒有一個人曾經提到過放射性。之前我曾經向Richter和Kinsella提出過幾次這個問題,但是他們都只是擺擺手,好像這是一件根本不需要關心的事情。

Richter更關心潛水這件事本身。1993年,當她還是一名生活在菲律賓的小姑娘時,她上了第一堂潛水課。“我的教練是一名退役的北海潛水員,”她說,“所以我聽說過所有關于潛水的故事。當時我就被迷住了,我也想像這些故事中的主角那樣生活。但是當時我還只是一名小女孩,無法實現理想。”后來她前往墨西哥的科蘇梅爾島。在那里,她帶領游客進行巡回潛水,探測水下洞穴。之后,她進入了西雅圖的專業潛水學校,并以班級第一名的成績畢業。與Kinsella一樣,她也對核電站的工作十分著迷。“他們給我看了一些在核電站焊接和工作的照片。當時我就想,核電站,多牛的地方啊!我也要去那里工作。不過我也知道,作為一名女性,離岸工作對我來說并不是那么容易獲得的。于是我首先開始找其他工作。”很快,Richter就成了一名頗受歡迎的涂層專家,給水下物體的表面涂刷油漆和各種防護涂料。之后,她在美國和日本的核電站度過了幾年的潛水生涯。

我們來到了一處臨時區域,在這里工作人員發給了我一頂安全帽、一副安全眼鏡、耳塞,此外還給了我一對鋼頭,讓我安裝在自己不帶鋼頭的靴子上。在我穿戴整齊之后,Richter打開一扇門,帶我進入了核電站的核心區域。熱空氣撲面而來,巨大的噪聲幾乎立即讓我們聽不見彼此的聲音。這也不錯,我的注意力立刻集中了起來。核電站的內部簡直就是個奇跡,這里的機器龐大而復雜,那些綿延幾千米的冷凝器、冷卻器、發電機、各種管道、泵、罐子和渦輪機讓我感覺自己仿佛進入了幻想中的世界,讓我體會到人類難以想象的巨大控制力。Richter對這一切司空見慣,徑直帶著我走了過去。

我們在過濾室停了下來。從進水管流入的湖水在通過這里之后進入核電站。Richter指著地面上的6個僅能容一人進出的洞口告訴我,潛水員就是通過這些洞口前往過濾網和給水泵區,去清除那些可能會卡住系統的垃圾和水生動物,其中包括密歇根湖特有的物種斑馬貽貝。很多工作都需要通過滲透潛水來完成,根本沒有機會接觸到空氣。“我曾經進行過幾次滲透潛水。”Andrea Grove說,她是除了Richter以外D.C. Cook核電站潛水員小組中僅有的女性。“在進行這樣的工作時,陰森怪誕的念頭總會揮之不去,類似‘天哪,要是什么地方出一點問題我可就完了’這樣的念頭會一直在你的腦海中徘徊。”

2003年,這里確實出現過問題。一名年輕的潛水員進入了過濾室的放電間后迷失了方向。在他落到底部之后,開始向錯誤的方向行走。不巧的是,一個原本應該關閉的緊急進水閥門卻處于打開狀態。湍急的水流讓這名潛水員無法站立,并將他吸進了閥門。他迅速失去了意識,好在其他潛水員發現了他并將他送回地面。雖然他很快就恢復過來,但是潛水員小組立即決定采取措施,避免類似的事情再次出現。他們制定了新的安全程序,其中包括詳盡的流量分析、額外的潛水經歷需求,以及強制性的潛水前和潛水后的簡報。Richter現在正逐個檢查那些應該被關閉的閥門和開關,看其中是否有閥門或開關處于打開狀態,會置潛水員于危險境地。

這里還發生過著名的魚類入侵事件。為了尋找適合產卵的溫暖水流,幾百萬條微小的鯡魚穿過了Cook核電站的外層過濾網,聚集在內部進水系統中,迫使兩座反應堆全部關閉。這個難以想象的荒誕場景迫使核電站啟動了緊急預案,好在反應堆很快穩定了下來。潛水員被派到水下去評估情況,之后又進行了長達一個月的清理工作。美國核能管理協會在調查后認為Cook核電站的管理人員沒有進行充分的準備工作,并就這起事故與之前發生的幾起事故(包括前面提到的潛水員昏迷事件和一場迫使核電站臨時關閉的大火)向Cook核電站提出了警告。Cook核電站更換了管理團隊,并在之后獲得了連續5年運行無故障的行業最高安全等級。

在走回到大門口的路上,Richter給我介紹了近期核電站和潛水員團隊的其他改進。顯然,一件事被刻意忽略了,那就是D.C. Cook核電站正日益老化—它已經運行了39年多,內部的很多地方都像美國航空航天局早期的任務控制室一樣被荒廢著。由于沒有建設新的核電站,維持D.C. Cook核電站和其他核電站的安全運行越來越重要,同時也越來越困難。由于核能生產的很多重要部件都浸沒在水下,潛水員隊伍在核電站的生命中將處于至關重要的地位。當我們走出去的時候,我跟Richter說了我的這些想法。“現在你總算摸著點門道了。”她說。

深入迷宮:為了進入核電站最核心的部分,潛水員需要通過水下通道,緩慢前進。有些潛水需要持續一個小時以上。

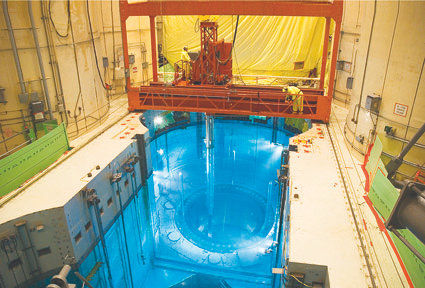

深入迷宮:為了進入核電站最核心的部分,潛水員需要通過水下通道,緩慢前進。有些潛水需要持續一個小時以上。第二天下午湖上依然有風,Richter終于同意帶我前往“熱區”。在經過了更加漫長和嚴格的安全檢查之后,他們也給我發了一個放射性測量計。我們通過一扇厚厚的門,進入了核電站的“放射性控制區”。在來這里之前,曾經有人建議我不要帶數碼相機—他們說也許它會被輻射所損壞。但是從進門的那一刻起,我就光顧著盯著放射性測量計而把這件事徹底忘在腦后。放射性測量計的讀數沒什么變化,但是我卻感覺到空氣變得沉重了。我平靜地把這個感覺告訴了Richter,她說這是因為我神經過敏。

當我們到達巨大的附屬建筑(里面是廢棄燃料池)的時候,我依然沒有受到任何輻射。我盡可能地靠近那些儲存著廢棄燃料棒的儲存架,凝視著它們—它們在發出令人不安的藍光。12名工作人員正在認真地進行著各自的工作。在這樣一個地方,是不能犯錯誤的。在我們腳下13.5米深的地方埋著運輸管道,工作人員利用遙控水下貨車,通過這些管道將高放射性的廢棄燃料棒從反應堆轉移到廢棄燃料池。Richter說,潛水員有時候也需要到這些運輸管道之中,去修理小貨車或者是隨著它一起運動的線纜。我凝視著這些不祥的深坑,它們看上去就像是世界末日后地球上最后存在的地方。

回到Richter的辦公室,我再次向她提出了在核輻射的威脅下生活的問題。她又一次躲開了這個問題。事實上,這個問題過于龐大,以致無法解釋清楚。假如你問一名潛水員這個問題,他會告訴你在受到污染的水中潛水是他們的工作中最安全的時候,而在能見度幾乎為零的渾水中修理巨大的進水閥,或是在冷凝器的下面進行滲透潛水都要比這個危險得多。潛水員們并不認為輻射始終存在(至少沒有這方面的記錄)。他們就像絕大多數普通人關心自己的體重那樣關注放射性測量計的讀數。而且,就像人們很難拒絕美食一樣,潛水員們發現自己很難對這樣一項工作說不,無論它有多危險。

在美國,核電站至少被5個政府部門所管理,但是核電站自身允許的安全輻射劑量標準要比這5個部門的標準都嚴格得多。每座核電站都聘請符合ALARA(盡可能的低劑量原則)標準的技術人員來策劃并監控所有“熱區”的工作。對人體來說,放射性是指暴露在多少毫拉德之中。絕大多數核電站設置的個人最大許可劑量都是2000毫拉德/年,而美國聯邦政府許可的最大劑量是每個人5000毫拉德/年。(為了便于理解,我們可以做一下對比:進行一次X光胸透受到的輻射劑量約為10毫拉德,每年我們受到的來自土壤和宇宙背景輻射的輻射劑量則是300毫拉德。)但是,這些數字是具有欺騙性的。假如一個潛水員需要進入核電站內放射性最強的地方,那么他/她就會被臨時批準提高最大輻射劑量。“我們的核電站的管理團隊(輻射防護和高級管理人員)會聚在一起討論問題的解決方法。”在Cook核電站工作的一名資深ALARA技術人員Ray Vannoy說。“有時候他們會讓另外一名潛水員也進去,這樣他們就能將最大輻射劑量分到兩個人頭上。”當然,最終進入水中的潛水員必須認可輻射劑量的提高,但實際上幾乎不存在潛水員不認可的情況。

團隊計劃,以及對在受到污染的水中進行潛水的各種細節的完美關注—這些因素使事故發生的幾率非常小,而突然暴露在預料之外的輻射中的情況更是少見。事實上,對潛水員們來說,最大的危險是時間。迄今為止,沒有人知道幾個月、幾年、甚至幾十年持續暴露在小劑量的輻射中究竟會對人體產生怎樣的影響。核電站的潛水員們以令人難以置信的專業精神,努力消除工作中的各種危險,但是長期的威脅依然存在。

熱區:為了更換一組老化的線纜,潛水員Keith Kinsella潛入了被嚴重污染的水中。核電站核心區域的溫度更高。

熱區:為了更換一組老化的線纜,潛水員Keith Kinsella潛入了被嚴重污染的水中。核電站核心區域的溫度更高。我就要離開核電站了,卻還沒看過潛水員在受到污染的水中潛水。事實上,我根本沒看見他們在任何水中潛水。Richter知道我很失望,于是她邀請我在幾個星期后回來參觀反應堆停堆。在停堆期間,反應堆會被關閉以補充燃料棒,同時進行各種關鍵的檢修。到時候,核電站會雇用1100多名臨時工,是正式工人的兩倍。那時也是潛水員們最忙碌的時候,“也許他們到時會進行核潛水,”她說。

當我再次回到這里的時候,那些我上次看見在碼頭上閑逛的潛水員們正分成兩組、在兩個地點工作。第一組正在更換巨大的放電閥(直徑超過兩米),這項工作需要兩名技術高超的潛水員在一系列管道和在渦輪機建筑下方6米的水池中進行滲透潛水。另外一組潛水員則在清理掛滿了各種雜物的過濾網。潛水員們依次下水,保證在水中的人數始終不超過兩個。每次露出水面的時候,他們看起來都精疲力竭,身上還掛著蛆蟲一樣的水蚤。然后,他們會向管理員口頭報告自己的狀況—在報告中,他們總是一切很好。Richter在兩個地點之間來回穿梭,確保一切正常。時間在一分一秒過去。

然而,沒有潛水員在受到污染的水中潛水。Richter告訴我,在我來的兩天前,這里剛剛進行了一次核潛水,潛水員就是Kinsella。“我本想通知你,但是根本沒有時間。”Richter說。“那次工作是高優先級的。”

“一次緊急任務嗎?”

“我們這里不這么說。”Richter說。

我盡可能將潛水員們聚集在一起。當時,一定會有很多目擊者,因為其他潛水員和現場的其他工人會看到Kinsella的工作情況—這是那種只要有可能,你就一定會去看的事情,而且終生難忘。這件事從準備補充燃料開始。一名工人發現,我上次來的時候曾經參觀過的那條運輸管道有問題,運送燃料棒的小車的鋼纜壞了,需要更換。每停止工作一天,核電站就會損失100多萬美元,因此這項工作必須盡快做好,以保證反應堆能按計劃恢復工作。當時只有兩個選擇:排干運輸管道里的水,或者是使用潛水員。在帶有放射性的水中工作對潛水員來說是危險的,但是排干管道里的水卻可能讓更多的工人暴露在放射性污染中(水起著屏蔽放射性的作用)。最終,核電站的管理人員決定使用潛水員潛水,Kinsella自愿執行這次任務。

那天,在一群工人的注視下,Kinsella小心邁進了固定在起重臂上的鋼制“載人籃”中,并降落在受到嚴重污染的水里。他身上穿著很輕的硫化橡膠干式潛水服,上面掛著幾個放射性測量計。他戴著的圓形的銅質潛水頭盔看上去既陳舊,又帶著幾分奇怪的未來主義色彩。潛水員小組的其他成員都穿著白色的保護水肺。一些人負責照顧Kinsella,其他人(包括Richter)都進入了靠近運輸管道入口的臨時控制中心。

在吊籃開始移動的時候,Kinsell依然紋絲不動。他的手中拿著一個放射性探測儀。一旦潛入水下,他將在自己前面揮動它,就像在黑暗中摸索電燈的開關。他的身上系著一根線纜,線纜的另一端纏繞在一名工人手中的卷軸上,在下潛的過程中這名工人會不斷放出線纜,與Kinsella保持聯系。對Kinsella來說,這是一條生命線—通信、放射性測量、空氣等對他來說至關重要的東西都通過這根線纜傳送。Kinsella滑入平靜的水面,很快,那根露在外面的線纜將成為有人在水下潛水的惟一證據。

當水淹沒了Kinsella的胸部的時候,他走出吊籃,小心地向巷道底部潛去,同時向自己前進的方向揮舞著探測儀。地面上,一名技術人員追蹤著來自探測儀和其他放射性測量計傳來的數據。放射性粒子會集結成可探測到的粒子束前進,因此地面人員經常通過無線電警告潛水員,讓他們擺動胳膊或腿,以躲開突然出現的高劑量放射性粒子。

Kinsella安全抵達巷道底部,沒有發生任何事故。他松開小車上固定線纜的螺栓,更換了新的線纜。水溫將近33攝氏度。雖然他在干式潛水服下面只穿了一件防護服,但是很快他就已經渾身濕透。在他結束任務后,停堆和非常重要的燃料棒轉移就都可以開始了。完成任務后,核電站記錄的數據顯示,Kinsella受到了16毫拉德的輻射。這個數字并不高,只不過,這是現場的所有其他潛水員幫助他分擔了輻射之后的結果。

官網手機端

官網手機端

微信公眾號

微信公眾號

核能云端

核能云端